Miró hacia la ventana para confirmar que estuviera bien cerrada. Sabía que en cualquier momento iba a sonar el timbre del teléfono, la voz ronca y tabaquera de Saldaña, su arrogancia, su triunfo, su pesado y penetrante resumen de posibilidades. La muerte. Llevaban como tres horas interminables entre estas paredes a las que nunca deberían haber regresado. Por muchas vueltas que le diera al asunto, Martínez no le encontraba salida alguna. Su cabeza era un torbellino de posibilidades, todas frustradas ni bien se las prefiguraba. Justamente él, que llevaba una vida entera jugando las piezas con la prolijidad de quien reconoce todos los hilos invisibles que mueven a los hombres y sus asuntos, había caído en la trampa más previsible de todas.

El Gordo seguía retorciéndose en un rincón de la sala principal. Ya no se quejaba. Ya no perdía sangre. Ya no pedía agua. “Todavía estás a tiempo para desaparecer, Negro. Hay una amiga. No la conocés. Es la única casa desmarcada en cientos de kilómetros a la redonda. Nunca dejé que nadie la quemara. La había guardado para el momento más jodido de todos. A mí ya no me sirve. Es buena piba. Salvate vos”. Iba a agregar algo más, pero tuvo que soltar una tos de espanto, llena de catarro y flema densa. Debía ser tarde ya, porque no se escuchaba ni un ruido en la calle. Sólo el lejano trajinar del paso del tren, cada vez más espaciado. El tiempo se iba deshaciendo y estirando hasta desvanecerse en un presente perpetuo y vacío.

Martínez dejó por un momento la sala. Al fin y al cabo, el teléfono podía oírse desde cualquiera de los rincones del departamento. Comenzó a fantasear con la idea de irse, salvarse, dejarlo al Gordo tirado, moribundo, darle el placer a Saldaña de arremeterle el tiro de gracia. La manzana ya debería estar rodeada por su gente. Aunque ese no era problema para él. Tantas otras veces había zafado de situaciones peores. Hasta podía desvanecerse, muy fácilmente, entre las propias huestes del operativo. O acaso, quién no lo sabía, no eran todos unos mocosos que si andaban en esas era porque no podían conseguir otra cosa.

Si Saldaña todavía no había llamado seguramente se debía a que se le estarían complicando las autorizaciones políticas: el tan conocido dominó de teléfonos, pero con fichas que ascienden en lugar de caer. Y más a esas horas en las que algunos de los eslabones finales tardan en atender, ya sea porque están durmiendo o andan en medio de una fiesta impostergable. Disfrutó un tanto, imaginándolo putear entre sus bigotes crespos ante cada nuevo tono cayendo al olvido. Encontrarse con un pez gordo en la mano y tener que andar paseándolo por la red hasta que a los señores se les ocurra dar el visto bueno para pescarlo. Martínez, como nadie quizás, conocía perfectamente el odio mudo que Saldaña sentía por sus superiores, y más ahora que el Viejo había partido para siempre. Tantos trastes tuvo que lamer en su vida, tantas veces había tenido que agachar la cabeza, tanta ira masticó. “Pensar que esos tipos andan por ahí sonriendo, comiendo en las reuniones, dando entrevistas, mandando, gracias a negros como nosotros que les hacemos el trabajo sucio”, le dijo alguna vez. Pero todo eso fue antes que corriera mucha agua debajo del puente y lo partiera, como a todo lo demás en este país, en dos mitades opuestas.

El Gordo había vuelto a sus severos ataques de tos. Ahora un poco más espaciados. Más sordos, también. Martínez, que para cuidar gente era el menos indicado de todos, entró al dormitorio y buscó una frazada. Volvió a la sala y lo tapó. Por mucho que se lo propusiera, no podía abandonarlo así al Gordo. No en la más fulera de todas. Aunque si salían airosos de ésta, no le faltarían ganas de vaciarle él mismo el cargador de su Colt en todo el inmenso cuerpo. Por confiado, por soberbio, por pelotudo. Varias veces le había advertido que Saldaña tenía infiltrados hasta los caracoles. Que el asunto del coronel Macías era para ellos dos y nadie más. Que se dejara de romper las pelotas con los pibes del sindicato. “Mirá Gordo, una cosa es la política y otra el laburo. Esta gente sabrá mucho de clases, de justicia social, de retórica. Pero a la hora de hacer un trabajo limpio y no dejar rastros, son los menos indicados. Fijate el zafarrancho que han hecho en el Judas, por ejemplo. Más ahora, que tenemos la respiración del quetejedi en la nuca. Dejate de joder, querés…”, le había dicho tan sólo unos días atrás, cuando el Gordo se empecinó en que la cosa era demasiado grande como para ellos dos, nomás.

De repente comenzó a oírse el ruido metálico del ascensor subiendo. Martínez podía diferenciarlo claramente del sonido más sutil que emitía cuando iba de bajada. Se mantuvo alerta. Sólo desenfundaría si se detenía en el piso. El Gordo retornó al gargajeo y Martínez lo paró en seco con un chistido autoritario. El ascensor se detuvo en el piso de arriba. Peor aún. De tal manera que Martínez se descalzó, abrió la puerta sin emitir sonido alguno y atravesó el pasillo hasta situarse del otro lado de la escalera central. Arriba, alguien descorrió la puerta de hojas de hierro a lo bestia, haciéndola estrellar contra el marco. Y, una vez que el golpe dejó de resonar, se pudo escuchar el tintinear de un gran manojo de llaves. Martínez suspiró aliviado. Volvió a entrar.

Saldaña, Martínez y el Gordo habían trabajado juntos durante muchos años. No tenían ni oficinas, ni cuentas bancarias, ni figuraban en ninguna membresía oficial, pero cobraban bastante más que muchos de los funcionarios del gobierno. Bastaba una llamada desde la central y todo se activaba en instantes. Trabajaban bien, eran elegantes, no dejaban rastros. Fueron años turbulentos, pero las cúpulas confiaban más en ellos que en muchos de los altos mandos militares. Una vez terminado el asunto, se daban a silencio y jamás se enrollaban en el chantaje político posterior. Así operaban. La confianza era lo primero. Eso hasta el 66, año en que el Gordo se bajó argumentando obvias razones políticas. “Meter plomo por el plomo mismo nunca fue lo mío. Menos, laburar para el enemigo”, le dijo una madrugada a Martínez y desapareció sin dejar rastros, aunque el Negro se enteró después que anduvo asesorando a El Kadri, unos meses antes de lo de Taco Ralo. Martínez lo entendió y hasta odió, en ese momento, no haber tenido los huevos para seguirlo. Saldaña, en cambio, no volvió a mencionar el asunto. Más de una vez se arriesgó a cambiar planes para ver si se lo topaba en medio de algún trabajo y poder arremeterlo a balazos. “Quizás nos encontremos a tu amigo hoy…”, le decía jodiendo a Martínez, dando a entender que presentía que todavía mantenía contactos con el Gordo.

El silencio se volvió más hermético aún, luego de la partida del último tren. Martínez lo reconoció debido a que se sostuvo pitando más de la cuenta en la estación, esperando a que algún trasnochado tuviera su última oportunidad de evitar quedarse varado en el pueblo. El Gordo había logrado finalmente conciliar el sueño y sus ronquidos comenzaron a invadir toda la sala. Al Negro se le revolvieron las tripas y recién ahí se percató que no había comido nada desde el mediodía. Fue hasta la cocina y empezó a revolver en las alacenas, pero nada. En la heladera, nada tampoco. Se apoyó sobre la mesada y comenzó a repasar el boceto del día a ver si, en una de esas, quedaba algún escondrijo por dónde eludirse.

Hubiese deseado retroceder las agujas de todos los relojes hasta ese mismo mediodía en que lo vio aparecer al Gordo con el Hueso Fajardo, el pibe estrella del sindicato. Evitar la discusión de sordos. Desaparecer de todo por un tiempo. Olvidarse de Macías y de la tácita e implícita competencia con Saldaña por ver quién era más astuto. Son dos cosas muy extrañas la vida y el tiempo: ya que ese mediodía es hoy, es casi el presente, pero no. Ya no. A ese cuasi presente definitivamente extinto, y éste vívido presente al borde de desaparecer para siempre, los separa la frontera ineludible de la tragedia. Una imperceptible línea divisoria que parte a la vida de los mortales en dos universos completamente irreconciliables. Martínez odió no haberla podido percibir a tiempo, tal vez, en el momento en que vinieron a este mismo departamento para ultimar los detalles. Y ya era tarde cuando, de salida para lo de Macías, se subieron al Peugeot del Gordo y, ni bien llegaron a la esquina del boulevard, se les cruzó el Falcon platino del que bajaron los tiradores a sueldo de Saldaña. Y verlo al pibe Fajardo, con los ojos bien abiertos, con la cabeza muerta, boca arriba en el asiento. Y bajarse en movimiento, repeliendo los disparos. Y cubrirse mutuamente con el Gordo hasta llegar a un Gordini destartalado que los salvó de la muerte y los depositó en un descampado. Fue allí mismo que tomaron conciencia de la herida del Gordo y resolvieron volver al departamento.

Ahora sí que, sin contar los ronquidos del Gordo, no se escuchaba absolutamente nada en muchas manzanas a la redonda. Ningún motor. Ningún murmullo. Ningún teléfono. El Negro comenzó a ilusionarse con la posibilidad de que ni el Gordo, ni Fajardo, estuviesen infiltrados y, por ende, el departamento se encontrara libre de monitoreo. ¿Existía la posibilidad que alguien los hubiese reconocido en el pueblo y Saldaña improvisara al tuntún un operativo sin estructura? Era poco probable, pero ya no se entendía la demora. Ni el silencio. La cabeza en ebullición del Negro comenzaba a serenarse. Encendió una vieja radio portátil y tanteó una vez más, como por acto reflejo, el bolsillo a la altura de la tetilla de su camisa, pero hacía varias horas que había fumado su último Benson. Puso el volumen casi al mínimo y sonrió cuando reconoció uno de sus tangos favoritos, interpretados por el Quinteto de Miranda. Sólo y recién allí permitió recalar sus pensamientos en Gabriela. Hacía varios meses que no la veía. Desde que se había abierto de Saldaña y pasó a la clandestinidad que no sabía nada de ella. Se prometió lo que siempre: si zafaban de ésta, la buscaría y se irían a vivir lejos, bien lejos. Lejos de tanta argucia, de tanta ausencia, de tanta muerte. Siempre se lo prometía, y siempre volvía a caer en el mismo círculo como si fuese Sísifo condenado a levantar la misma piedra, una y mil veces, para dejarla caer de la cima de la montaña a los pies de su cobardía. Una y otra vez.

En esas andaba Martínez, buscando un claro, aferrándose a una mínima esperanza, cuando resonó el teléfono en la oscuridad. Y, con él, todas las piezas de sus ilusiones se desbarataron de una vez por todas. La noche, el encierro, la agonía del Gordo y la derrota mortal con Saldaña se le vinieron encima y le apretaron la garganta, dejándolo sin aire. Se acercó a tientas hasta el aparato, guiado por el sonido, y descolgó el tubo acercándoselo hasta la oreja, pero sin responder.

—Negro… sé que sos vos Negro, no te hagas el pendejo… —la voz de Saldaña sonaba muy lejos de la arrogancia, como si todavía no terminara de consolidar los últimos pasos de su victoria.

—Soy yo… —respondió Martínez, y reagrupando el aire que se le había quedado atorado en algún lejano rincón de su cuerpo, añadió: “Pero olvidate que me vas a atrapar vivo”.

—No seas boludo, Negrito… no te matés al pedo. Aprovechá que todavía te podés parar y salí caminando tranquilo. Esperá a que amanezca y tomate el tren a Buenos Aires. Pasá a buscar a la secretaria esa que te gusta y desaparecé del mapa. Este país ya no está hecho para tipos como vos… —dijo Saldaña, ahora sí con la voz más clara y rimbombante, como si hubiese esperado toda una vida para pronunciar esas palabras.

Martínez quedó absorto en un silencio críptico. Ahora sí que no entendía nada de nada. ¿Cómo que podía salir caminando? ¿De qué clase de broma se trataba? ¿Saldaña se había vuelto definitivamente loco de remate? ¿Qué estaba tramando? La respuesta lo tomó tan desprevenido, que estuvo a punto de colgar el teléfono. El Gordo riñió con un gargajo a escasos metros. Y cuando, muy lentamente, todas las piezas de sus pensamientos volvieron a acomodarse, Saldaña arremetió socarronamente:

—Mirá que sos soberbio, Negro. Siempre creíste que vos eras el importante. Jamás se te cruzó por la cabeza que mi verdadero problema, y el de la gente que está por encima mío, era el Gordo. Gente como vos se compra, se vende o se descarta. En cambio, el tipo que está por ahí agonizando, además de hábil, es intratable. Vos no te das una idea lo que le sacaba el sueño al Viejo el turro que tenés a tu lado, desangrándose… —las frases de Saldaña retumbaban en el auricular del teléfono, como si provinieran de un pasado muy remoto en el que Martínez ya no era más que una sombra.

—Siempre fuiste igual, Negro. Tu mayor, tu único, defecto es estar tan enfrascado en el murmullo de tus pensamientos que no te permite asomarte a mirar qué es lo que pasa más allá de lo que vos creés que pasa. —Saldaña hizo una nueva pausa, manejaba sus frases como si fueran estocadas que necesitaban de un aire para volver a irrumpir con más fuerza—. Pero espero que te quede bien claro: vos no te fuiste, yo te dejé ir. Sabía perfectamente que eras la única pieza que me podía llevar hasta el Gordo. Y me aferré a esa última carta con una fe ciega que casi me hace desbarrancar definitivamente de este juego de locos, Negro.

Un imperceptible halo de luz comenzó a perfilarse por entre la ventana, preludio inminente del amanecer. Martínez seguía con el teléfono en la mano, a una leve distancia de su oreja derecha, pero ya no escuchaba las frases que transmitía Saldaña desde allí. El mundo, su mundo, se había desbaratado de una vez y para siempre. Tanteó su Colt depositada en la mesita del velador. El insinuante clarear le permitió distinguir la gruesa figura del Gordo, ya sin sobresaltos. Se acercó a la ventana y observó la situación de la calle. Nadie. Abrió lentamente la puerta principal del departamento, vigiló que el pasillo estuviera franco y bajó hasta la planta baja por las escaleras de servicio.

Afuera arrancaba pausadamente el movimiento matutino pueblerino. Martínez pudo distinguir la voz del Chueco García en otra radio a lo lejos: “… perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón…”. Ni bien llegó a la esquina, pasó un convoy de autos que bajaban por la Belgrano a toda velocidad y se dirigían inminentemente hacia el departamento. Lo lideraba un Dodge color mostaza en el que reconoció a uno de los mercenarios a sueldo de Macías. Ningún retén lo frenó en las esquinas siguientes, ni en la plaza principal, ni en el boulevard repleto de lapachos brotados de flores, rosadas unos y blancas otros, que anunciaban prematuramente la llegada de una primavera calurosa.

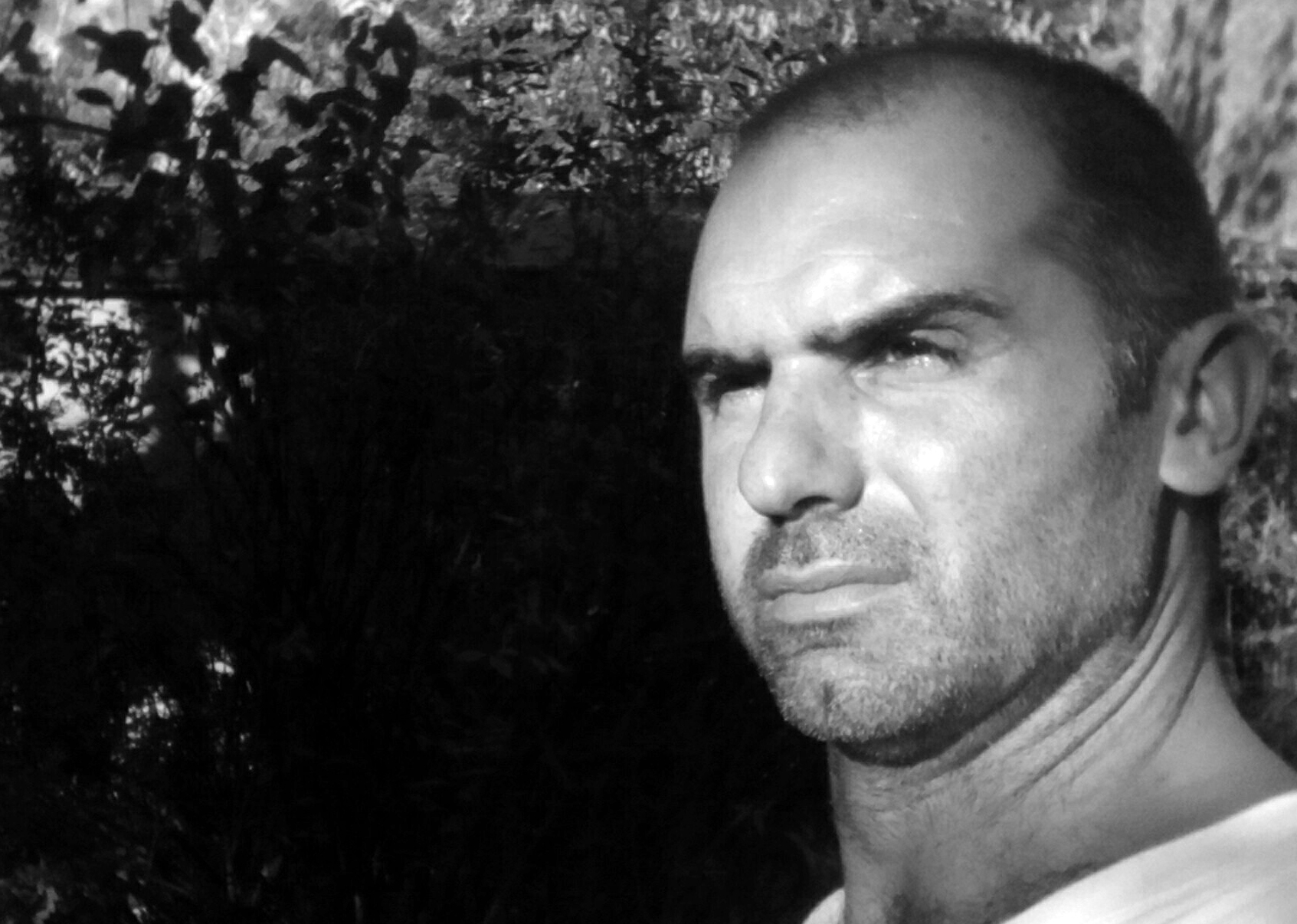

Adriano Prandi se crió y creció en el conurbano bonaerense. Estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad se desempeña como profesor de Historia y como músicoterapeuta. Entre 2006 y 2015 realizó un extenso e intenso viaje por América Latina, publicando artículos periodísticos en diversos medios alternativos sobre la actualidad política y socioeconómica del continente. También ha publicado artículos periodísticos, históricos y fotorreportajes en medios mexicanos, ecuatorianos, nicaragüenses, bolivianos y europeos. Desde hace algunos años se dedica escribir columnas radiales e incursionar en géneros narrativos como el cuento y la novela. También colabora en publicaciones de reflexión sobre educación y políticas socioeducativas en la ciudad de Luján, donde actualmente reside.